今年以来,区城市管理综合执法局、区教育局持续推行校园“1+5+N”模式,通过“以点带面、一校一策、因地制宜”的原则,推动朗晴小学、江南小学、银泉小学、实验小学、外海幼儿园5所校园完成示范创建提升,实现“教育一个孩子、带动一个家庭、辐射一个社区,影响整个社会”的目标,引领我区校园生活垃圾分类走上新台阶。

一、显隐教育统一,打造环境活动“双育”模式

为了实现垃圾分类教育全覆盖,江海区采取环境育人与活动育人并重的“双育”模式。

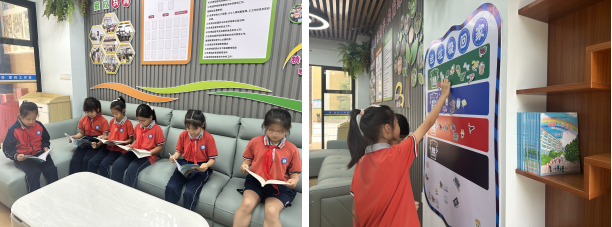

朗晴小学“阅读角”以及“垃圾分类”游戏区

细心雕琢校园分类环境。各校按规放置分类垃圾桶,增设校内垃圾分类宣传栏、标识牌等,让学生在潜移默化中接受垃圾分类知识教育。朗晴小学设置主题阅读角,提供我区原创的垃圾分类知识绘本给学生阅读,扩宽其知识面。开展丰富多样的主题活动。各示范校园开展“废物”改造的手工创意制作、垃圾分类小讲堂、垃圾分类手抄报、知识竞赛、志愿服务、传统文化与垃圾分类结合等主题活动,将“生活垃圾分类”理念与日常教学有机融合,学习与实践同步,大大提高学生参与垃圾分类的自主能动性。江南小学结合该校中草药种植,开展“厨余垃圾巧利用,变身酵素大用途”主题活动,同学们将厨余垃圾用来制作酵素,这一举动既能减少垃圾,又能为校内植物造肥料。银泉小学联合社工机构开展校内“童绘分类,‘画’里有‘话’”垃圾分类主题绘画比赛,提高少儿的创作能力和绘画技能,通过丰富的想象力和色彩鲜艳的画笔让更多人了解和关注垃圾分类。据统计,今年以来5所校园累计开展垃圾分类主题活动20场次、主题班会38场次。

垃圾分类研学活动 实验小学垃圾分类趣味运动会

江南小学树叶贴画活动 银泉小学绘画比赛得奖作品

二、垃圾分类成课堂“新宠”,绿色理念点亮“智慧之光”

垃圾分类知识悄然步入课堂,为学子们打开了绿色生活的大门,智慧的火花在绿色生活的理念中碰撞,照亮了孩子们前行的道路。高新区(江海区)幼儿园、小学、初中、高中四级原创绘本现已正式出版,各级校园将垃圾分类绘本知识融入课堂教学中。如朗晴小学将垃圾分类知识融入语文阅读课,让孩子们在文字的世界里感受环保的力量;银泉小学科学课上教师通过实验和案例分析,讲解不同垃圾对环境的影响以及如何进行科学分类,美术课则成为孩子们展示环保创意的舞台,他们用作品传达着对绿色生活的向往;江南小学和实验小学则通过在班会课上,师生共同探讨如何在日常生活中践行垃圾分类,让环保成为大家的自觉行动;外海幼儿园针对学龄前的儿童利用一体机开展垃圾分类的特色阅读课程。

外海幼儿园特色阅读课程 银泉小学“垃圾分类知识”课堂

三、垃圾分类“新力量”,学生变身“讲师”

垃圾分类学习最好的办法就是积极参与,多元实践并持之以恒。江南小学的小学生们变身垃圾分类小讲师,用新知识新视角,传递绿色生活新风尚,引领校园环保新潮流。

江南小学小志愿讲师“课堂”

四、“校、家、社”协同发力,垃圾分类从知识向实践转化

学校作为知识传播的摇篮,承担着垃圾分类理论教育的重任;家庭则是生活习惯养成的第一课堂,家长的行为模式直接影响着孩子的行为习惯;社区作为生活实践的舞台,为垃圾分类提供了最直接的应用场景。校家社联动,正是将这三者紧密结合,形成一个闭环的教育生态系统,旨在从理论到实践,全方位、多层次地推进垃圾分类知识的普及与实践转化。朗晴小学鼓励学生走出课堂,师生与家长携手开展“巡绿”志愿活动,培养学生的垃圾分类意识和提升其社会责任感。实验小学则成立垃圾分类志愿服务队,定期开展垃圾分类主题活动,同时鼓励学生带动家庭成员共同参与垃圾分类。据统计,今年以来5所学校累计开展志愿活动5场次,江海区垃圾分类学生社团或志愿团队开展志愿服务超17场次。

垃圾分类知识送上门“志愿行” 朗晴小学垃圾分类志愿活动

五、推进校园垃圾分类基础设施提档升级

高新区(江海区)坚持垃圾分类基础设施建设与环境教育并进,持续深入推动生活垃圾分类基础设施建设,通过增设分类明确、标识清晰的垃圾桶,以及优化垃圾收运体系,同时将儿童友好元素融入环境提升改造建设中,绘就温暖底色,这不仅能够显著提升垃圾分类的效率和准确性,还能有效增强学生的环保意识和参与度。据统计,今年以来5所校园累计投入约39万元更新宣传文化墙(知识廊)10处,增设墙壁绘画4处,改造分类垃圾回收站3个和家校垃圾分类工作室1个。

银泉小学改造后分类垃圾房 朗晴小学家校垃圾分类工作室

实验小学改造后垃圾投放站 江南小学改造后宣传画