时间的篇章已翻开近一千页,但病毒仍未消失,抗疫仍在继续。在疫情防控常态化的今天,江海区卫生健康系统的医护人员,一如既往坚守在抗疫岗位。

其中,有这么一群人,他们打乱生物钟,启动“夜间模式”,夜以继日和病毒过招:在核酸检测实验室里,机器24小时运行,深夜依旧灯火通明;在隔离酒店,医护全天候守护,随时“上线”工作;在发热门诊/发热诊室,“大白”们三班倒,守好“前哨”阵地……

2022年8月19日是第五个中国医师节,记者采访了3位医者,聆听他们的故事。他们虽守在不同的岗位,却有着相同的信念;他们把责任扛在肩上,把使命记在心中,充当人民健康的守卫者。

李小珍:72小时驻守实验室

“那几天,孩子有没有找你,问你什么时候回去?”“你这话把我眼泪问出来了。”

面对记者的提问,江门市中心医院江海分院检验科主任李小珍声音有些颤抖。

7月初,江海区出现病例,作为科主任,她带领团队全心投入疫情防控中,连续3天没回家。同样身为医务人员的丈夫也在抗疫一线,两个孩子只能暂时由她的妹妹照看。李小珍说:“后来我一回去,小女儿就冲上来抱着我说,妈妈你终于回来了。”

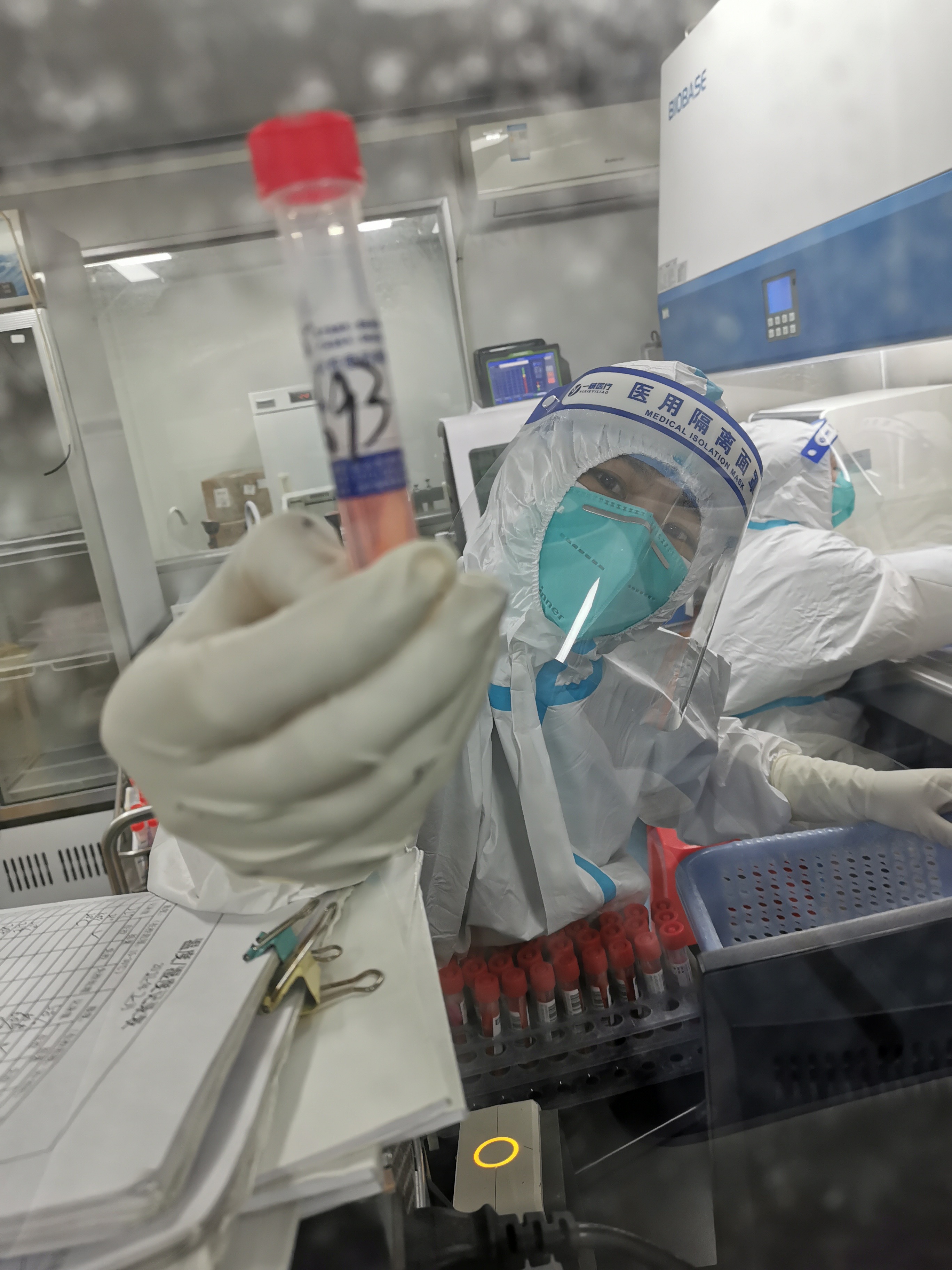

这波疫情中,李小珍团队主要负责特殊人群的标本检测。时间紧任务重,需要他们24小时待命,标本随到随做,而且要以最快速度出结果。前3天,她24小时驻守在实验室,看着一批批标本进来,一批批结果出去。同时,处理各种突发情况,确保工作得以顺利有序开展。

检测结果能为前方工作提供依据。那几天,实验室的灯没关过,一个个核酸报告背后是李小珍他们忙碌的身影。

李小珍告诉记者,核酸检测是一项十分讲究细节的工作,一个小差错都可能导致重大污染。其中,加阳性质控是整个检测最关键、也是最危险的一步,每一板加阳性质控的时候都要非常小心。检验人员需要拧开样本采集管的盖子,用加样枪吸取一定量的样本,加入到反应试剂盒中。这个过程中,如果开盖的动作过猛、过大,检测人员手不稳,一不小心就会导致假阳性甚至形成气溶胶造成实验室污染。

“我们必须保证又快又准又安全地完成检测。”李小珍说,每次走进实验室,大家都盼望全部的检测样本结果为阴性。

面对一批批标本,检验人员相互配合、无缝衔接,在负压环境下连续高强度工作,哪怕汗水浸湿了全身、口罩压痛了鼻梁、脸上留下深深的勒痕,也没有退缩。曾经无数次参与检测工作的李小珍,深知其中的辛苦,她说:“真的非常感谢队友们,他们十分给力,即使每天无比忙碌,大家也没有叫苦叫累,深知自己肩上责任重大。”

疫情发生2年多来,李小珍没有休过假。她最希望的就是疫情赶紧结束,然后和丈夫带着两个孩子,回家乡见见父母。

莫飞帆:化思念为动力

对莫飞帆来说,他已经记不清是第几次进驻隔离酒店。作为江门市五邑中医院江海分院综合科的一名医生,自疫情开始,他便投入到这场抗疫大潮中。

今年以来,莫飞帆进驻隔离酒店的次数变得频繁,平均每隔一个月轮岗一次,在岗时间一次以14-20天不等,结束工作后还需在酒店隔离7天方可回家。半年下来,他在家的时间屈指可数。

莫飞帆说:“有时候,也会十分想念家人、朋友,但在疫情面前,防控责任重于泰山,只能把思念化作动力,坚守岗位,砥砺前行。”

每次进驻隔离酒店,莫飞帆和留观者一样,失去自由,吃住工作在里面。与此同时,他要时刻保持高度紧张,因为随时会有留观者进来,他要立即去采样或接待。

在里面,没有上下班可言。留观者进店离店频繁时,莫飞帆经常通宵,有时候一天一夜不睡觉,也照样工作。他说:“一忙起来常常分不清白天黑夜,一天睡两个小时都会变得很奢侈。”

压力大,精神紧张,他偶尔会失眠,再加上作息不规律,皮肤肉眼可见的变差。“吃饭早,睡觉晚,饮食不规律,身体也开始出现‘过劳肥’。”他说,这些都是抗疫之下,身体最明显的变化。

虽然生活作息不规律,但莫飞帆的工作基本很规律,每天安排得井井有条。

早上7点吃完早餐,穿上防护服,为留观者测体温、采样;10点,整理核酸标本送检,消毒;11点,回到清洁区,安排工作。防护服是一次性的,工作期间没有特殊情况,他几乎不会脱,因此常常半天喝不上一口水。

下午工作依旧满满当当。14:30开培训、例会;17:30继续重复测温、消毒等工作;19:00稍作休息;22:00全体开会,总结安排工作;夜间不定时巡视。莫飞帆说:“如有新安排来的留观者,还要重新穿上防护服,接收他们。”

在这个封闭的环境里,也处处见证着疫情下满满的人情味。莫飞帆和同事尽量给予留观者们家人般的帮助和关怀。当留观者有特殊需求,或需要采购,莫飞帆都会一一记录下来,在保证安全的前提下尽量满足;有些留观者出现心理问题,他会主动提供心理疏导。

在一个个轮岗中,莫飞帆与同事努力着,奋斗着,日复一日重复着这些工作,只是为了疫情能够早日结束!

黄宇星:守好“前哨”阵地

抗疫两年多里,江门市五邑中医院江海分院急诊科医生黄宇星承担过多项任务。从一开始到机场接转入境人员,到支援外市核酸采样,进驻隔离酒店,再到发热诊室的诊疗工作,黄宇星哪里需要哪里去。

发热诊室,被称为疫情防控的哨点,每天24小时接诊,实行闭环管理,落实最严格的防护。黄宇星负责发热诊室工作时,正值流感高发期。流感加上疫情,让患者与医护人员都“难上加难”。

门诊量比疫情以前上升了四五倍,候诊区经常排满了人。一上班就穿上防护服,水没时间喝、厕所没空上,几乎成为黄宇星看诊期间的常态。为了节约时间,减少感染的风险,他也是常常连续工作,熬到过了饭点,下了班才去吃饭。“太多人排队了,只想赶紧给他们看好病。”

在普通门诊,工作一天都会感到疲惫,如今在发热诊室,需要穿着闷热的防护装备,对体力和精力更是极大的考验!

高峰期,黄宇星常常一忙就是五六个小时,防护装备包裹下的身体经常是汗涔涔的,他没办法去擦,也没有时间去理会。时间一长,汗水流下,有时会腌到眼睛酸胀,戴着双层手套也给检查带来不便。

自疫情发生以来,黄宇星就没休过假,一度被戏称“拼命三郎”的他只要不在闭环工作期内,就会积极参与到医院安排的各类核酸采样工作中去。在今年7月的那波疫情,他一如往常坚守在发热诊室,为临时管控区的发热患者看诊,无惧风险。日复一日在高压环境下工作,难免会有些疲惫,但他从未想过退缩。“每个人都辛苦,我年轻我能熬,应该要承担更多。”

2年多来,无数医护舍小为大,前赴后继奔赴战场,以奉献护佑安康,以生命践行使命!在黄宇星的眼里,这世上最美的颜色,正是这一抹温柔白。

他说,疫情来临,各种任务接踵而至,全院医护人员第一时间响应,随时做好投入战斗的准备。不管是穿着防护服在烈日下承受着高温的炙烤,还是深入高风险区抗疫的孤独、危险,又或是24小时在医院待命的焦急,都未能让他们轻言放弃。他坚信,在党的正确领导下,我们必将能取得抗疫战争的胜利。